El Suicidio: Un Grito de Desesperación en el Laberinto del Sufrimiento

El suicidio, ese acto final y desgarrador, se erige como una de las realidades más complejas y dolorosas de la condición humana. No se trata de un deseo de morir, sino de una profunda necesidad de acabar con un sufrimiento insoportable. La persona que llega a este punto no busca la muerte en sí misma, sino el cese de una desolación que consume toda esperanza y fuerza vital.

En situaciones de agotamiento mental extremo, los miedos ancestrales a la locura y la muerte convergen, simbolizando una nada a la que se anhela recurrir como única vía de escape. Se genera una visión de túnel donde el único anhelo es «dejar de estar, dejar de sufrir». Extrañamente, este impulso suicida, aunque destructor, puede otorgar a la persona un sentimiento de control sobre la situación: «yo soy quien decide cuándo acabar con esto, tomo las riendas de mi vida, aunque solo sea para terminarla». Esta decisión puede ir acompañada de fantasías de cambio en el entorno, o de deseos de huida, calma perdida, refugio eterno, superación de la culpa, chantaje emocional, o incluso un ritual ordálico que ponga el destino en manos del azar. En personas con creencias espirituales, puede surgir también el deseo de reencontrarse con seres queridos fallecidos.

Quienes contemplan el suicidio no son ajenos a la distinción entre el bien y el mal; son conscientes de que están cometiendo un acto contra natura. Sin embargo, su existencia se vuelve tan insoportable y sus esfuerzos tan vanos que perciben que no les queda otra salida. Por ello, la clave radica en encontrar algo que les agarre a la vida: la familia, los amigos, o un profesional de la psicología con quien se establezca una conexión emocional que les sostenga en esos momentos de flaqueza.

¿Qué es el Suicidio?

Etimológicamente, la palabra «suicidio» proviene del latín sui (uno mismo) y caedere (matar). Se define como el acto de provocarse intencionadamente la muerte. La conducta suicida se comprende como un fenómeno multidimensional y multicausal, que se despliega en un continuum que va desde el bienestar hasta el suicidio consumado. La expresión de esta conducta puede variar desde ideas de muerte hasta la tentativa, siendo el nivel de riesgo teóricamente mayor a medida que la expresión se acerca al acto final.

La Pirámide del Suicidio: Un Camino Progresivo

La consumación de un acto suicida, lejos de ser impulsiva, suele ser un acto premeditado que recorre diversas etapas, configurando lo que podemos denominar la Pirámide del Suicidio:

- Deseo de morir o insatisfacción: La persona experimenta hastío con su vida actual y una visión negativa del futuro.

- Representación suicida: Surgen fantasías alrededor del propio acto, visualizando el resultado y los sentimientos de liberación que se generarían.

- Ideas suicidas: El pensamiento se centra en cómo consumar el acto, ya sea ideando un método concreto o simplemente reflexionando sobre el deseo de hacerlo.

- Amenaza suicida: Se verbaliza la intención de realizar el acto al entorno más cercano, a menudo como una llamada de socorro en busca de ayuda.

- Gesto suicida: Se pasa de las palabras a la acción, realizando conductas no peligrosas pero que indican un riesgo importante de consumación (ej. comprar lo necesario para el acto).

- Intento suicida: Es el acto deliberado que, sin resultado de muerte, se lleva a cabo con el fin de acabar con la vida.

- Suicidio intencional: Cualquier conducta autolítica que busca y conlleva la muerte de la persona.

- Parasuicidio: Comportamiento autolesivo que busca más la manipulación emocional que terminar con la propia vida.

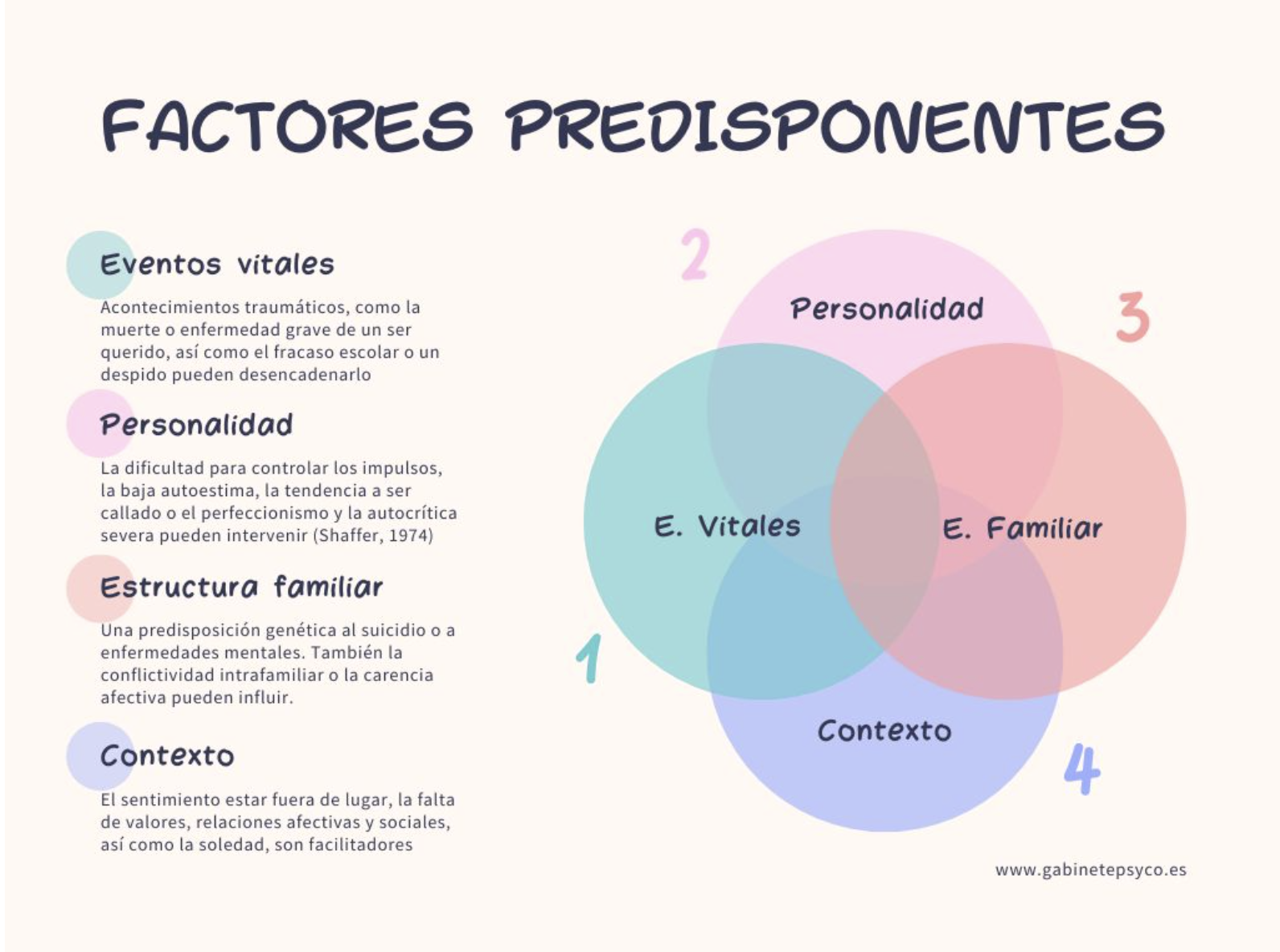

Las Múltiples Causas: Un Entramado de Factores

No existe un único motivo que, por sí mismo, active la conducta suicida. Más bien, es el resultado de la conjunción de múltiples factores de riesgo: genéticos, ambientales, personales, sociales, etc.

Factores Neuropsicológicos y Biológicos

La neuropsicología aporta una perspectiva crucial en la comprensión del suicidio. Las bases genéticas podrían estar detrás del 40% de las conductas suicidas. En los cerebros de las personas suicidas, se observa una reducción de los niveles de serotonina cerebrales, lo cual provoca una mayor agresividad e impulsividad. Si esto se acompaña de otros factores de riesgo de tipo ambiental, el riesgo se vuelve real. Esta línea de investigación sugiere que muchos suicidas, antes de quitarse la vida, realizan una serie de conductas de riesgo para superar su instinto de autoconservación. Conviven con el peligro hasta acostumbrarse a él, se autolesionan y viven de modo temerario, hasta que el suicidio no representa un salto cualitativo significativo para ellos.

Factores Psicológicos y Comportamentales

La presencia de problemas emocionales previos es un catalizador significativo. La enfermedad mental está presente en hasta el 90% de las personas que se suicidan. Algunos de los trastornos más asociados son:

- Depresión y Bipolaridad (trastornos del estado de ánimo): La depresión interviene en casi la mitad de las muertes por suicidio. El riesgo a lo largo de la vida es del 4% en quienes padecen alteraciones del estado de ánimo, llegando al 8% en el trastorno bipolar y al 5% en la esquizofrenia.

- Psicosis y Esquizofrenia

- Abuso de alcohol u otras sustancias: El alcohol es un factor de riesgo muy importante; desinhibe, facilita el paso al acto y es depresógeno. Se le atribuyen hasta el 22% de las muertes por esta causa. La probabilidad de suicidio llega al 7% en adictos al consumo de alcohol.

- Trastorno de Pánico

- Trastornos Alimentarios (TCA)

- Trastornos de la Personalidad

Indicadores Psicológicos y Conductuales Clave

Reconocer ciertas señales facilita la detección temprana:

- Desesperanza: El rasgo cognitivo principal en la depresión, una visión de certeza y negativa del futuro.

- Rigidez cognitiva: Limita la capacidad de afrontar nuevas situaciones.

- Cambio de realidad social: Estrésores como la ruptura familiar o la pérdida de un ser querido pueden desencadenar una reacción inmediata.

- Historial de abuso o carencias afectivas: Es crucial prestar atención y ofrecer apoyo, especialmente en jóvenes.

- Ira e impulsividad: Generan un mayor número de intentos suicidas y, si se asocian con la desesperación, pueden llevar a la consumación.

- Adicción a sustancias, irritabilidad, dependencia, baja autoestima y ansiedad.

- Cambios en el comportamiento: Desesperación, hablar o justificar el suicidio, pérdida de funcionalidad (dejar de trabajar o estudiar, preferir el aislamiento).

Factores Sociales y Entorno

- La soledad afectiva: A pesar de vivir «hiperconectados», la sensación de vacío existencial y soledad no deseada puede ser una bomba de relojería. La incapacidad de conectarse con el otro en lo real, más allá de lo virtual, alimenta la falta de sentido y la desesperanza. Este panorama se agrava con el mensaje constante de «felicidad mantenida» en las redes sociales, que oculta la vulnerabilidad de muchos.

- Oportunidad: Limitar el acceso a medios letales (barreras en puentes, prohibición de productos tóxicos, dificultad de acceso a armas de fuego) ayuda a reducir la incidencia, ya que la impulsividad, aunque fuerte, es también transitoria.

- Situación económica personal.

- Acoso escolar, discriminación o abuso.

- El suicidio de alguien cercano: Genera un estrés traumático comparable a vivir en un campo de concentración. El silencio no ayuda; el seguimiento continuado por profesionales y el apoyo del entorno limitan la reincidencia.

- La edad: Frente a hechos similares, los adolescentes pueden afrontarlos de manera más radical, especialmente en lo que respecta a pérdidas (muertes, separaciones, rupturas amorosas). También son más vulnerables a los abusos y al consumo de drogas debido a su baja tolerancia a la frustración. Los problemas escolares pueden magnificarse hasta destruir su autoestima, confianza e identidad.

Factores que intervienen en el suicidio

Captando las Señales de Alarma: Un Llamado a la Acción

El intento suicida es el factor de riesgo más importante de muerte por suicidio. Algunas personas lo utilizan como respuesta conductual ante adversidades insalvables. Hay quienes repiten la conducta en situaciones concretas y el deseo suicida desaparece con el contexto (ej. acoso escolar, separación de pareja). Otros tienen intentos más espaciados en el tiempo. Finalmente, existe un grupo de personas con trastornos emocionales que, ante cualquier desajuste, tienen una respuesta autolesiva o suicida normalizada; son los repetidores crónicos.

El intento suicida suele ir acompañado de diversas señales de alarma, a las que el entorno debe estar atento:

- Expresiones verbales: «Quiero desaparecer», «no merece la pena vivir», «no valgo nada», «no tengo ganas de vivir», «a ver si termino con todo», «quiero desaparecer», «nunca te olvidaré», «siento haberte fallado pero ya no haré más», «quiero que sepas que siempre serás alguien especial para mí».

- Comportamientos: Aislamiento social y familiar; falta de concentración; despedidas en forma de visitas o mensajes inesperados; autolesiones leves; cometer infracciones; y regalar cosas con un valor especial.

Estas son llamadas de atención que indican desánimo. Es fundamental enviar un mensaje claro: lo que sucede es algo temporal y causado por un estado emocional que puede modificarse, incluso puede ayudar a madurar como persona. En caso de no poder gestionar la situación por sí mismo, se debe buscar la ayuda de un psicólogo, ya que los pensamientos suicidas son pasajeros, pero en el momento son muy intensos, y es común que la persona que los tiene se avergüence y no pida ayuda.

Derribando Mitos: La Prevención es Posible

Los comportamientos suicidas han generado una multitud de interpretaciones erróneas a lo largo de la historia. Es crucial desmentir estos mitos para una prevención efectiva:

- «Los suicidas solo quieren llamar la atención, sobre todo si sobreviven.» Falso. Buscan aliviar un sufrimiento insoportable. Un intento de suicidio es una manifestación de sufrimiento y desesperación, no una llamada de atención.

- «Si sobreviven solo quieren llamar la atención, porque el que quiere se mata.» Falso. Quien sobrevive merece apoyo y tratamiento.

- «Los peligrosos son los que no lo dicen, porque esos lo de veras lo hacen.» Falso. Las señales verbales son llamadas de auxilio importantes. La mayoría de quienes terminan con su vida sí avisan, pero a menudo no les escuchamos.

- «Muchos de los que se suicidan lo hacen por no atacar a otras personas.» Falso. El motivo principal es el sufrimiento personal.

- «Nunca hablar del suicidio ya que puede incitar a realizarlo.» Falso. Por el contrario, dialogar abiertamente y de forma responsable es un método terapéutico porque permite el desahogo, rebaja la tensión y da la oportunidad de buscar recursos. Debemos estar dispuestos a escuchar y acompañar al que está en esa situación.

- «Si se provoca a un suicida para que lo haga no se matará.» Falso. Esto es extremadamente peligroso y puede tener consecuencias fatales.

- «Los que sobreviven, lo pasan tan mal que no lo vuelven a intentar.» Falso. Cerca del 20% de los suicidas son reincidentes. El seguimiento continuado por parte de psicólogos y que el entorno no acalle la situación, limita la reincidencia.

- «Los que sobreviven, lo volverán a intentar siempre hasta que lo consigan.» Falso. Con el apoyo adecuado, la reincidencia se puede limitar.

- «Las conductas suicidas son hereditarias o solo le pasa a los depresivos.» Falso. Es un fenómeno multifactorial y puede afectar a cualquiera.

- «Los niños no se suicidan.» Falso. Aunque menos frecuente, el suicidio infantil es una realidad preocupante.

- «Los que terminan con su vida son cobardes… o valientes.» Esta afirmación es un error. No son ninguna de las dos cosas. Se trata de hombres y mujeres –también niños y jóvenes– que sufren mucho y no han encontrado la manera de aliviar el dolor.

- «El suicidio no se puede prevenir.» Mentira. Es fundamental detectar la intención de forma precoz y disponer de los recursos y profesionales adecuados.

Prevención del Suicidio Adolescente: El Programa «Positivamente»

La adolescencia es un periodo de complejos cambios fisiológicos, psicológicos y emocionales, lo que la convierte en una etapa de mayor vulnerabilidad a las decisiones autolíticas. Para su prevención, programas como «Positivamente» (Robinson, 2013; Pérez, Díez, Fonseca y Molina, 2020), implementado en el entorno escolar, son fundamentales. Se apoya en cuatro componentes clave:

- Concienciación sobre la Salud Mental: Desmontar mitos sobre los trastornos mentales y la conducta suicida. Hablar del suicidio es un imperativo global, y este bloque ofrece pautas para hacerlo de manera adecuada.

- Factores de riesgo y protección: Conocer las señales de alarma es crucial, pero también lo es trabajar los factores protectores. Identificar recursos de fortaleza, razones para seguir viviendo y aspectos que aportan bienestar y felicidad son elementos clave de este bloque.

- Manejo del estrés y crisis: Entrenar a los adolescentes en recursos personales para afrontar situaciones estresantes o abrumadoras, aprendiendo a dar respuestas funcionales a la ansiedad y las crisis.

- Pensamiento y emoción: Trabajar la educación emocional, incluyendo la identificación, manejo y transmisión adecuada de las emociones. El trabajo con pensamientos disfuncionales mejora el razonamiento crítico de los jóvenes, permitiéndoles una visión más objetiva y una respuesta adaptativa en cada situación.

El «Efecto Werther»: Literatura y Suicidio en el Imaginario Colectivo

El suicidio ha sido históricamente objeto de un intenso debate ético, religioso y médico. Uno de los momentos más paradigmáticos en la relación entre la cultura y la conducta suicida se remonta al siglo XVIII, con la publicación de Las penas del joven Werther (1774) de Johann Wolfgang von Goethe. Esta novela epistolar, escrita en el contexto del auge del Romanticismo, relata la trágica historia de Werther, un joven hipersensible que, tras un amor no correspondido, decide quitarse la vida. El protagonista, profundamente identificado con el sufrimiento amoroso, termina suicidándose con una pistola que él mismo solicita al esposo de su amada.

El impacto del libro fue inmenso. Su popularidad derivó en una ola de suicidios por imitación, un fenómeno que hoy conocemos como «efecto Werther». El término, acuñado siglos más tarde, describe cómo ciertos relatos de suicidio —especialmente cuando están cargados de emotividad y romanticismo— pueden generar un aumento en las tasas de suicidio, sobre todo entre jóvenes vulnerables.

Diversas fuentes documentan casos de jóvenes en toda Europa que, tras leer la novela, imitaron no solo el acto final del personaje, sino también detalles simbólicos como la ropa que vestía Werther o la disposición de la escena. Tal fue la magnitud del fenómeno, que varios Estados alemanes llegaron a prohibir el libro. En España, fue incluido en el Índice de Libros Prohibidos por la Iglesia católica, al considerarlo una obra de contenido erótico y moralmente peligroso.

Goethe, impresionado por las consecuencias no deseadas de su novela, publicó años más tarde una segunda versión en la que incorporó una advertencia explícita contra la imitación, describiendo el suicidio de Werther como el resultado de un trastorno anímico y no como un acto heroico.

El caso Werther ilustra el poder que tienen los medios narrativos para influir en la conducta humana, especialmente cuando presentan el suicidio como una salida estética o redentora al sufrimiento emocional. Desde entonces, los profesionales de la salud mental y los medios de comunicación han reflexionado sobre la importancia de tratar el suicidio con responsabilidad, evitando glorificarlo o detallarlo de forma sensacionalista.

Hoy, el «efecto Werther» sigue siendo relevante en contextos contemporáneos, donde series, películas o noticias pueden actuar como detonantes. Por esta razón, se promueve el uso de un enfoque opuesto conocido como «efecto Papageno», que pone el énfasis en estrategias de afrontamiento, apoyo social y recuperación frente a la crisis suicida.

Comentarios recientes